di Franco Di Tizio, Enciclopedia dannunziana

Italo Rossignoli nacque il 3 febbraio 1891, da Marinella Massa e da Agapito, a Paliano, all’epoca in provincia di Roma e oggi in quella di Frosinone. Paliano è un paese della Ciociaria che si trova in cima a un colle: la cinta delle mura castellane è ancora intatta, i merli taglienti, i torrioni saldissimi, gli spalti esuberanti e i bastioni potenti. Costruito in forma piramidale, ha nella parte più alta un castello grifagno, ai cui piedi si stringono antiche costruzioni, addossate le une sulle altre, scure per l’opera del tempo; le viuzze, anguste, ricordano l’epoca di Innocenzo III. Divenne celebre per essere il feudo dei Colonnesi e la patria di Marcantonio Colonna, l’eroe di Lepanto. Nel Risorgimento fu un reclusorio politico che ospitò perfino Francesco Crispi.

Al tempo ero stato trasferito a Roma ed ero in attesa di destinazione. Da quattro mesi ero soldato di leva nel reggimento del Duca di Sangro e mi fregiavo del suo stesso colletto rosso del “Piemonte Reale di Cavalleria”. Quel pomeriggio, particolarmente caldo, mentre, mi chiedevo quale sarebbe stata la mia destinazione e cosa mi avrebbe riservato il destino, ricevetti una chiamata dal Duca stesso, il quale mi disse che gli avevano chiesto una persona di fiducia da assegnare ad un graduato di particolare riguardo e che mi sarei dovuto recare l’indomani stesso all’albergo “Regina”, e presentarmi al signor Gabriele d’Annunzio, ufficiale di cavalleria, ma del Novara, col colletto bianco. Di lui non sapevo altro, solo che era un famoso poeta, e questo mi seccava un po’. Giunto al “Regina”, dopo tante domande mi ricevette nella sua suite, mettendomi immediatamente a mio agio, fu il primo incontro con il “Poeta” del quale non dimenticherò mai, neanche una parola. […] Avevo ventiquattro anni e da quel giorno lo seguii come un ragazzo e la mia vita cambiò totalmente. Mi assegnarono una camera d’albergo e una diaria di dieci lire al giorno, stavo meglio del Duca di Sangro! Era una persona semplice senza tante pretese, il mio “padrone” mi rivestì da capo a piedi, divenni la sua ombra, lo accompagnavo dappertutto, assimilando i suoi ritmi, le sue manie, le sue abitudini e le stravaganze. Il signor Tenente si coricava all’una di notte e si alzava abitualmente alle sette. La sera, prima delle venti, mi comunicava il da fare del giorno seguente. L’appartamento era al primo piano dell’albergo, nella hall c’era sempre la ressa di persone che lo aspettavano, e qualche volta, stanco della folla, fuggiva all’ultimo piano. Era sempre allo scrittoio, scriveva… scriveva… scriveva e scriveva. Lo aiutava il suo segretario Antongini ed il professor Tenneroni. Lo accudiva la sua governante francese Mademoiselle Aélis. La signora d’Annunzio Donna Maria ogni tanto lo veniva a trovare, essendo residente in Francia. Ero al suo servizio da pochi giorni, quando iniziarono le prime dimostrazioni per la guerra.

Il 16 luglio d’Annunzio, accompagnato in automobile dal caporale Bruzzone, da Roma andò a Ferrara, dove donò il manoscritto di Parisina al Sindaco della Città. Il 18 luglio si stabilì all’Hotel Danieli di Venezia. Nei giorni successivi partecipò a una missione di guerra nel mare Adriatico a bordo della silurante Impavido. Il 21 tenne un discorso ai marinai scampati all’affondamento dell’incrociatore Amalfi, silurato pochi giorni prima dagli Austriaci. Seguitò, poi, a prendere parte ad altre missioni, tra cui voli con lanci di volantini sulle città di Trieste (7 agosto) e di Trento (20 settembre).

Nel mese di gennaio 1916 si levò spesso in volo col pilota Luigi Bologna. La missione del giorno 16 su Trieste fallì per un’avaria del motore dell’idroplano. Nello stesso giorno, alle 19.45, il Ministro in carica di quel tempo fu avvisato dell’incidente dal Comando in Capo di Venezia, con questo telegramma: «Pilota Bologna con Osservatore G. d’Annunzio uscito stamani con apparecchio L per escursione Trieste è dovuto rientrare Grado, indi Venezia, per imperfetto funzionamento carburatore. Costa Istria coperta foschia». In quel telegramma, però, non si accennò all’avaria avvenuta nelle acque di Grado che costò al Poeta la perdita della vista all’occhio destro. L’idroplano non riuscì a superare la quota di 1200 metri e, pertanto, fu esposto al fuoco delle mitragliatrici di due cacciatori austriaci che l’inseguivano. Nelle acque di Grado, precisamente a Càorle, durante l’ammaraggio, il luccichio del sole sull’acqua ingannò l’occhio di Bologna, che non poté misurare bene la distanza e così l’apparecchio, nel «calare», urtò violentemente su un banco di sabbia e rimbalzò nell’aria con una tale forza, che se il pilota non fosse stato legato al seggiolino, sarebbe caduto in mare. D’Annunzio, scagliato in alto, ricadde sulla colonna dorsale rigida e poi batté la tempia e il sopracciglio destro contro la mitragliatrice di prua che aveva davanti. L’idroplano andò distrutto, Luigi Bologna se la cavò con qualche escoriazione, mentre d’Annunzio riportò una ferita nella regione temporo-sopraccigliare. Per qualche ora il Poeta restò quasi cieco. Barcollando s’asciugò il sangue sopra la contusione e, per non aggravare la posizione del pilota, non riferì ad alcuno il dolore oculare. Non si preoccupò nemmeno di farsi medicare; del resto, accanto ai giovanissimi camerati non ebbe il coraggio di mostrarsi stanco o sofferente. La sera, tornato nella Casetta Rossa, riferì alla figlia Renata di avere il dolore all’occhio. La ragazza notò l’arrossamento e, sebbene avesse visto una piccola onda nera nella pupilla, instillò al padre soltanto alcune gocce di collirio. Quella stessa sera d’Annunzio, non appena si accorse che aveva riacquistato la vista all’occhio sinistro, attese pazientemente la guarigione anche dell’altro. Il giorno dopo, nonostante il dolore, con un altro idroplano e con lo stesso pilota, partì per Trento, compiendo un volo che riscattava felicemente la fallita missione del giorno precedente.

Per più di un mese il Poeta lottò in silenzio contro la sua infermità, lavorando con il supporto di una benda. L’11 febbraio comunicò alla figlia che l’ombra nera, simile a due ali di farfalla, che aveva sempre visto all’occhio destro, si era allargata e che il dolore lo tormentava sempre più. Nonostante le insistenze di Renata neppure quel giorno volle consultare un oculista. Fu soltanto la sera del 21 febbraio, 36 giorni dopo l’incidente, che decise di farsi visitare. A tal proposito scrisse Rossignoli nelle Memorie:

Fu a Cervignano, ch’ebbi il grandissimo dolore di vedere un giorno il mio padrone ritornare in automobile da Udine, con una mano sull’occhio destro. Appena mi vide mi mormorò «Il mio occhio, il mio occhio! Non ci vedo». Poi il capitano medico prese da parte il comandante Marzocchelli e sentenziò: «Il tenente d’Annunzio ha la retina staccata, perderà la vista!». Il mio Comandante si ritirò a Venezia nella “Casetta rossa” sul Canal Grande, in compagnia della figlia Renata. Io ero turbato nel vederlo così sdraiato con gli occhi coperti ma tranquillo e impaziente di non essere al fronte. In quei quaranta giorni di oscurità e di passione, pensò…. in parte dettò…. ed in parte scrisse a matita dal letto lunghe e sottili strisce di carta il Notturno (che non doveva poi vedere pubblicato immediatamente), mi fece scegliere la copertina della raccolta perché non si fidava del suo giudizio e me la dedicò «A Italo che ci vede bene. Il povero Orbo». Da allora per scrivere si preparò degli occhiali con una lente coperta di stoffa nera, che tagliava ed incollava lui stesso; non lavorò più di notte con la luce viva ma offuscata da un paralume rosa o bandierine tricolori…

Il 22 settembre 1917 d’Annunzio da Venezia andò a Milano, prima di partire inviò a Rossignoli questa lettera:

Caro Italo,

devo partire assolutamente stasera alle 21,30 per Milano; e tu devi partire per Gioia del Colle domani col mio bagaglio. Il signor Maggiore ti darà il foglio di via. / È necessario che tu prenda subito con te le cose che ti indico in questa lista. Porta quella busta di pelle impermeabile nera dove metto gli oggetti di toletta. / Porta il sacchetto color violetto che contiene il fieno ed è rimasto sulla mia tavola da lavoro. / Porta la bandiera e la fiamma con le sette stelle che sono a capo a letto. / Porta quella scatola di cartone che sta sul divano e contiene i sacchetti per i messaggi. / Prendi una ventina di fogli del messaggio di Vienna (italiano e tedesco) che sta anche sul divano. / Porta il calamaio quadrato di pelle nera, che si chiude quello che adopero nel piatto di rame (e per viaggio). / Porta un pacco di carta con l’impresa della Comina (c’è l’aquila), e tutte le cartoline della Comina che rimangono. Porta due o tre fogli di carta sugante (sono sul divano piegati in quattro) bianca […] Porta la scatola di biscotti. Arrivederci Capitano d’Annunzio.

D’Annunzio fu nominato da maggiore a tenente colonnello nel mese di marzo 1919. La notizia, più che dalle biografie dannunziane, la possiamo rilevare da questa lettera che la madre di Rossignoli inviò al Poeta per gli auguri di circostanza:

Paliano, 22 marzo 1919.

Egregio Colonnello,

a mezzo di Italo ho saputo che ha mandato del denaro a mio figlio Rodolfo che trovasi all’Ospedale. A tale notizia non può l’animo mio rimanere indifferente, quindi per la millesima volta il mio animo si sente grato e l’esprime l’eterna riconoscenza di quanto ella si è compiaciuto di fare per me e per la mia famiglia. Di più oso farle i rallegramenti per il nuovo grado a Colonnello sia certo che il suo valore lo meritava, quindi rallegramenti di cuore.

Con ossequi la stimo e la riverisco.

Obbligatissima Marinella Rossignoli

Il 15 giugno 1919 d’Annunzio, a seguito della sua richiesta, fu congedato dall’esercito. Il 17 luglio, in occasione della cittadinanza onoraria offerta dalla città di Venezia al Duca d’Aosta, fu presente alla cerimonia. In Piazza San Marco il Duca manifestò pubblicamente la sua cordialità verso il Poeta, suscitando le acclamazioni della folla che inneggiava a Fiume e alla Dalmazia. Il giorno dopo il Duca gli fece visita nella Casetta Rossa e si trattenne con lui per circa due ore. Dopo un’escursione a Roma per incontrarsi con persone legate alla questione fiumana, il 4 agosto tornò a Venezia. Il giorno 20 ricevette il fiumano Host-Venturi, al quale promise messaggi e collaborazioni per il quotidiano fiumano «La Vedetta d’Italia»; gli disse anche che sarebbe accorso a Fiume al momento propizio.

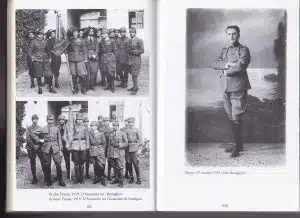

Rossignoli fu congedato il 21 agosto ma rimase a Venezia col suo Comandante. In quel periodo il Poeta rivolse la sua attenzione a una nuova immagine femminile, la pianista Luisa Bàccara. La legione dei volontari fiumani di Host-Venturi si preparava alla battaglia e, pertanto, aveva aperto una lista di volontari in tutta Italia. In obbedienza alle decisioni della Commissione alleata, la brigata di granatieri, che aveva avuto parte negli incidenti di luglio, dovette lasciare Fiume. Fu inviato per la sostituzione un reparto di fanti della Brigata Regina. I granatieri, in attesa di trasferirsi a Roma, sostarono nella borgata di Ronchi, a quattro chilometri da Monfalcone. Scrisse Rossignoli nelle Memorie a ricordo di quel periodo:

D’Annunzio ritornò a Venezia alla Casetta Rossa, che già era stata, dall’inizio dell’anno, un ritrovo di personaggi politici. Diventò, così, il centro di un vero pellegrinaggio patriottico rivoluzionario, specialmente dopo i Vespri Fiumani di giugno. Di lì, passò anche il generale Grazioli, ex governatore di Fiume. Fu proprio in quei giorni che in un articolo il Poeta scrisse O Italia o morte, definendo quella di Fiume un olocausto.

L’11 settembre 1919 d’Annunzio partì alla volta di Ronchi, da dove la mattina dopo iniziò la marcia verso Fiume, che occupò il giorno stesso, acclamato dal popolo in festa. Sui primi giorni del Poeta in quella città, Rossignoli così si espresse:

Il Comandante si ritirò in una sola camera, all’ultimo piano di un palazzo, che naturalmente provvide ad addobbare, come al suo solito, con paraventi e stoffe alle pareti. Ma stavolta sui paraventi aveva spiegato diversi tricolori; quell’unica camera era diventata il suo quartier generale, lì mangiava, scriveva, ordinava, seguiva tutte le operazioni. Io mi accontentai della stanza da bagno con una brandina. Ci fu assegnata una guardia del corpo che vigilava fuori la porta costantemente. Le sue giornate erano di diciotto – venti ore, si alzava prestissimo ed andava a dormire sempre dopo mezzanotte. Io avevo il compito, durante quelle poche ore di riposo, di destarlo qualsiasi dispaccio o ordini di servizio fossero giunti, andava a letto quasi sempre vestito. Viveva nella paura che la corazzata “Dante Alighieri” abbandonasse il porto e, pertanto, diede ordine al maggiore Reina e al capo del gabinetto Giuriati di impedirle in tutti i modi che salpasse. Una volta, lui stesso si recò di notte al porto per indurre gli ufficiali a rimanere. Il venti settembre ci fu una solenne cerimonia; sfilarono in piazza d’armi, presenziata da d’Annunzio, tutte le truppe armate. Fu una festa indimenticabile, tutta Fiume era imbandierata dal tricolore, la popolazione e, specialmente, le donne erano impazzite d’entusiasmo ed acclamavano d’Annunzio, il quale decorò al valore il tenente mutilato, Ulisse Igliori, al quale il governo italiano aveva conferito l’onorificenza, ma mai consegnata perché era passato a Fiume. […]. Soltanto nei giorni di grande lavoro intellettuale si regalava una cotoletta; non beveva vino e, durante il pasto, neanche l’acqua, perché sosteneva che il liquido gli avrebbe gonfiato il cibo nello stomaco e, quindi, appesantito la digestione. Condiva le cibarie con qualche salsa molto leggera e finiva con qualche dolcetto, di cui ne era ghiotto, un caffè e una mezza sigaretta. Queste furono le sue abitudini anche a Fiume. Solo quando presiedeva le cerimonie alla mensa degli alpini, famosi bevitori, onorava il pasto con qualche coppa di champagne, ma bastava un dito di vino in più e cadeva ubriaco.

Durante il periodo fiumano Italo Rossignoli rimase sempre col Comandante e divenne amico di Gabriele Cruillas, fratello di Cicciuzza, essendo anche lui figlio di d’Annunzio e di Maria Gravina; era nato a Francavilla al Mare il 2 maggio 1897. Un giorno Italo, sistemando le carte nello studio del Comandante, ricopiò questi appunti che il Poeta aveva riportato in un suo taccuino:

18 aprile 1920. Oggi tornerà Rosafosca. Vado al campo di Tomba. Giornata calda. Si vede un fumo tra gli alberelli. Due ufficiali sardi fanno arrostire i capretti. Montiamo al luogo dov’è pronta la colazione, sotto le frasche.

Ridiscendo dalla collina. Ritorno al Palazzo, verso le quattro. Rosafosca sta per arrivare. Incontro penoso. La carezzò, dopo 12 giorni di assenza. Com’è buono mescolare la guerra alla voluttà. Ogni tanto interrompo i baci per scrivere un ordine. Preparo un colpo di mano. Il corpo e lo spirito vivono due vite. Mi avvisano che la nostra azione è ostacolata da una mitragliatrice. Bisogna ridurla al silenzio. Do le ultime disposizioni. Sera di stelle. Il pranzo alla piccola tavola. I fiori. L’impazienza del desiderio che sempre rinasce. Gli occhi ammirabili di Rosafosca.

Rammarico per non essere laggiù con i miei. Notte di follia. La Voce roca che supplica: «Sei terribile, sei terribile!». Il cuore segue l’impresa, e palpita di ansia. Rosafosca parte verso le due dopo la mezzanotte. La solita malinconia. Le prime ore del sonno pesante, nel letto disfatto. Come tardo a levarmi, nel torpore del dormiveglia comincia il solito richiamo all’unisono, la cadenza imperiosa: «Vogliamo il comandante. Comandante!». Balzo dal letto. Apro la finestra. Do la faccia alla luce e al vento. La luce è sul mare. La via è in un’ombra azzurra. Il Clamore m’investe. Qualcosa di antico e di barbarico…

Di là da queste notizie, che aveva ricopiato all’insaputa del Comandante nella sua agenda, Italo nelle Memorie riferì, che spesso fece da tramite tra d’Annunzio e le sue amiche; tra l’altro, annotò:

Il Comandante mi mandò a comprare 200 gardenie e due grossi mazzi di garofani cremisi. Al ritorno ci mettemmo a preparare la stanza da letto. Ricoprimmo il letto di gardenie, sui comodini piazzammo i garofani. Poi andai a portare una lettera alla signora A.M.

Il taxi si arrestò davanti a una villa lussuosa. Mi aprì il fratello della signora, al quale io, imperturbabile, dissi: «C’è la signora? Devo consegnare una lettera nelle sue mani». Comparve una donna bellissima, prese la lettera e cominciò a leggerla. Ogni tanto faceva un risolino di gioia. Mi fece attendere, scrisse la risposta e me la consegnò dicendo: «Arrivederci, Italo, a questa sera alle dieci».

Il Comandante mi attendeva impaziente: «Dimmi, è bella? È bionda?». Risposi con una sola parola: «Un’imperatrice!». Passò alle istruzioni: «Allora, Italo caro, ascoltami bene. Avverti il cameriere che serva il pranzo alle 22,30. Prendi questo per te: va’ a teatro, ti lascio libero fino a domattina. Mi farai trovare il bagno pronto, che sia caldissimo, rovescia dentro un quarto di colonia russa».

Il giorno dopo il Comandante trovò tutto pronto, e mentre lui faceva il bagno entrai nella sua camera a mettere un po’ in ordine. Trovai il letto sottosopra, e dappertutto c’erano fiori spezzati e schiacciati. Per far prima raccolsi i fiori in un lenzuolo e poi li scrollai in un angolo della stanza. Mi ero già scordato di questo spettacolo, quando sentii il mio padrone urlare a perdifiato. Corsi da lui, che mi prese per un braccio e cominciò a scuotermi violentemente, accusandomi di aver rovinato i fiori. Poi lasciò perdere me e si mise a raccogliere a uno a uno i fiori già anneriti. Li riponeva quasi religiosamente nella sua valigia di guerra.

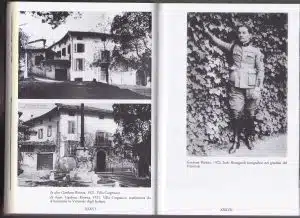

D’Annunzio lasciò definitivamente Fiume il 18 gennaio 1921; il giorno 27 si trasferì nel Grand Hotel di Gardone Riviera in attesa di visitare Villa Cargnacco, che Tom Antongini gli aveva suggerito di prendere in affitto. Il giorno dopo non appena il Poeta vide la villa capì che era quella desiderata, specialmente poiché gli ricordava la Capponcina. Ripartì per Venezia e il 30 gennaio incaricò Antongini di trattare con il sequestratario governativo. Villa Cargnacco gli fu ceduta in affitto con tutti i mobili e nello stato in cui si trovava, per la durata di un anno, al prezzo di lire 600 mensili. Il 2 febbraio da Venezia partì alla volta di Gardone con tutto il suo seguito, col quale si stabilì in sei stanze del Grand Hotel, in attesa che la villa fosse in grado di accoglierlo. Giovedì 17 febbraio varcò la soglia di quella abitazione, che diverrà la sua ultima dimora.

Dal 1921 al 1923 Italo fu capoguardia al Vittoriale o, come lo definì d’Annunzio, «Ispettore del romitorio». Sebbene la guerra fosse finita, Rossignoli viveva all’interno della villa e svolgeva i compiti che gli erano assegnati; si comportava, cioè, ancora da attendente, come aveva fatto nei cinque anni precedenti.

Riferendosi a quel periodo Italo riportò nelle Memorie questo episodio:

Durante i primi tempi di permanenza al «Vittoriale» un giorno, tanto per allietare i suoi ospiti, d’Annunzio organizzò una gara tra tutta la servitù; mi raccomandò di rimanerne fuori, visto che uno dei suoi vizi capitali era la gola; la disputa aveva come tema la cucina e, naturalmente, i dolci. Mi ordinò di recarmi in cucina e prendere le ordinazioni dell’occorrente che sarebbe servito al personale per realizzare la competizione. Io, tanto per esibizione, elaborai una famosa pizza che avevo visto, sin da bambino, preparare da mia madre, chiamata la pizza battuta. Venne apparecchiato un grande tavolo con tanti di quei dolci da far svenire un goloso come lui. Arrivarono gli ospiti, che iniziarono a mangiare tutto quel ben di Dio; furbamente vicino alla mia «pizza battuta» avevo accostato una caraffa di cioccolato e, quindi, il matrimonio era celebrato. Tutti si tuffarono sullo squaglio con la mia pizza, che terminò quattro e quattr’otto. Alla fine della colazione, d’Annunzio chiamò tutto il personale e disse che era giunto il momento di rivendicare la paternità dei dolci. Tutti misero i cartellini con i propri nomi sui dolci, solo il piatto dove c’era stata la “Pizza Ciociara” non aveva il nome. D’Annunzio ispezionò il tavolo per proclamare il vincitore; arrivato al vassoio vuoto, si gira di scatto e mi dice: «Italo, sei sempre il solito, tu non avresti dovuto partecipare e, anche se hai vinto, il premio non te lo do!». Più tardi mi mise una mano sulla spalla e mi disse: «Era ottima, dà istruzioni a Letizia, la cuoca, che me la rifaccia domattina a colazione». Mi prendeva sempre in giro e mi diceva che ero diventato arrogante e presuntuoso.

Un’altra volta che m’indignai perché venni accusato di una cosa che non avevo fatto mi scrisse così: «Caro Italo, ti sei ritirato sotto la tenda di Achille! Non è permesso fare osservazioni al Gran Maggiordomo! Io preferivo il piccolo soldato di Piemonte Reale. Vieni domani da me domani domenica alle undici e mezza. G.d’A.».

L’11 ottobre 1922 Mussolini si recò in gran segreto al Vittoriale. Il motivo, secondo Vito Salierno, fu «sia per sondare le intenzioni di d’Annunzio, che non vedeva o non sentiva da tempo, sia per eliminare la controversia tra il partito fascista e la Federazione del Mare». A proposito di quell’incontro Rossignoli così si espresse nelle Memorie:

Una volta, si presentò, un uomo, chiedendo di poter parlare con d’Annunzio, lo feci entrare, mi feci dire il nome, disse di chiamarsi Benito Mussolini. Andai dal mio Comandante per annunciarlo, bussai, entrai. Gli comunicai che c’era Benito Mussolini, nell’atrio, che voleva essere ricevuto. D’Annunzio rimase un attimo in silenzio, continuò a scrivere, come se non avesse udito quello che gli avevo comunicato. Poi posa la penna, si mette con le braccia conserte, fa un enorme sospiro e mi dice: «Accompagnalo alla sala della tartaruga, poi vedremo!». Tornai, nell’atrio, trovai il signor Mussolini in piedi che passeggiava impaziente. Appena mi vide, mi si fece incontro; io senza aprire bocca gli mostrai la strada, forse lui avrà pensato che io lo stessi accompagnando dal Comandante, invece lo feci accomodare nella famigerata sala della “Tartaruga” dove al centro, su un tavolo, troneggiava una grossa tartaruga. Dobbiamo spendere due parole, su questa sala, infatti, essa era il posto di meditazione al quale il Poeta confinava tutte le persone che riteneva scomode e che a suo modo voleva far raffreddare. Dopo circa una mezzora d’attesa, mentre l’ospite cominciava a dare segni di nervosismo, iniziò a farmi delle domande sulla guerra fatta insieme a Fiume, sulla vita del Poeta e tante altre cose. Io gli rispondevo con garbo ma innalzando il Poeta più di quanto fosse. Lui, che non era stupido per niente, mi apostrofò: «Voi sapete perché il vostro Comandante mi ha fatto accomodare proprio in questa sala». Io mi ammutolii e pregai Dio che arrivasse il Poeta-Soldato al più presto per togliermi le castagne dal fuoco. Nel mentre, d’Annunzio entrò in alta uniforme da colonnello con tutte le mostrine sul petto, croci e medaglie d’oro. Si salutarono ed io li lasciai soli.

Il 30 novembre 1923, avendo Rossignoli manifestato l’intenzione di tornare a Paliano, chiese a d’Annunzio di una lettera di referenze; il Poeta gli rilasciò questo attestato:

Il soldato di cavalleria (Piemonte Reale) Italo Rossignoli da Paliano mi fu addetto come “Attendente” fin dal giugno del 1915 e mi seguì in tutte le mie azioni di guerra (fanteria, aviazione, marina) dimostrandomi tranquillo coraggio e costantissima devozione. Rimase al mio servizio anche dopo il 4 novembre 1918. Mi seguì devotamente nella marcia di Ronchi, e nell’impresa di Fiume, e in quella di Zara. Mi restò fedele nelle cinque giornate sanguinose: e non volle sottrarsi a nessun pericolo da me affrontato.

Il Comandante Gabriele d’Annunzio dei lancieri di Novara.

Il 21 dicembre 1923 d’Annunzio mandò a Rossignoli questo messaggio all’interno del Vittoriale: «Caro Italo, tua madre mi domanda di averti per Natale a casa. Puoi partire anche oggi. Puoi venire a licenziarti verso le quattro. Auguro che a Paliano tu ritrovi la semplicità e l’umiltà che avevi quando ti presi nel 1915. G. d’A».

Rossignoli, tornato a casa, preferì rimanere nel paese natio e non far ritorno al Vittoriale; ma, a causa della grave crisi economica che in quegli anni attanagliava l’Italia, ebbe enormi problemi nell’inserirsi nell’attività lavorativa. Le necessità lo spinsero a rivolgersi più volte al Poeta per trovare un’occupazione. Lasciato il Vittoriale, infatti, qualche anno più tardi disse a un giornalista: «Avevo il cuore diviso fra il dolore atroce del distacco ed il giubilo di un sogno roseo che vagheggiavo». D’Annunzio si dimostrò molto disponibile nei suoi confronti, sia con il conforto morale sia con le sovvenzioni in denaro. Nel 1924 gli mandò, ad esempio, novemila lire, ossia: 2.000 l’11 maggio, 2.000 il 5 luglio, 3.000 il 27 ottobre e 2.000 il 22 dicembre. Negli anni successivi le elargizioni non furono così cospicue e ravvicinate ma la disponibilità di d’Annunzio non venne mai meno; il 22 marzo 1929, infatti, durante la visita di Italo al Vittoriale gli diede 10.000 lire. L’ultimo vaglia telegrafico di 3.000 lire reca la data dell’11 settembre 1934. Il Poeta gli fu molto legato e, non a caso, gli consegnò una sua foto con la dedica: «A Italo, compagno di guerra e di pace, con molta riconoscenza».

Nel 1926 a Paliano, transitava una diligenza a cavalli, la quale portava la posta e i passeggeri nel tratto Piglio-Paliano-Colleferro. Rossignoli propose al proprietario, Andrea Parenti, di sostituire il “postale” con una corriera e si offrì di entrare in società con lui. Parenti accettò; ma, non avendo i sufficienti mezzi economici, la sua quota fu versata da d’Annunzio. Dopo la costituzione della società, il 1° giugno 1926, sposò Domenica Parenti, una figlia del socio. Fu un matrimonio fastoso. Il Poeta invitò gli sposi a Gardone, mise a loro disposizione l’auto scoperta con l’autista e pagò tutto: fuochi d’artificio, banchetto nuziale e viaggio di nozze. Nel 1932 Rossignoli condusse la famiglia a vivere a Velletri. Nel 1935 il Comandante continuò a essere generoso con lui, facendogli ottenere in concessione le linee di autotrasporti dei Castelli romani. Italo, nel 1936, per essere al centro della nuova rete, si trasferì ad Albano Laziale andando ad abitare nella Villa Venosa, in Via Garibaldi. In quella cittadina, nell’albergo Europa dei fratelli Lucarini, d’Annunzio, nel 1889, aveva passato giorni felici con Barbara Leoni e lì era tornato, nell’aprile 1897, per comporre il Sogno di un mattino di primavera.

Dal 1924 al 1938 tra i due intercorsero diverse lettere e numerosi telegrammi; per la precisione: 17 lettere e 90 telegrammi di Rossignoli, 7 lettere e 17 telegrammi del Poeta, i quali furono da me riportati nel libro L’Attendente e il Vate. Carteggio inedito Gabriele d’Annunzio-Italo Rossignoli (1915-1938), Casoli, Ianieri, 2001.

Quando il 1° marzo 1938 d’Annunzio si spense al Vittoriale, Rossignoli inviò questo telegramma a Gian Carlo Maroni:

Immobilizzato per il male nel mio letto penoso, apprendo triste notizia. Sono vicino mio Comandante come gli fui vicinissimo in tutte sue gloriose imprese. Poni per me sopra cara salma un fiore vermiglio. Bacia per me la grande gloriosa bandiera che copre preziosa salma e che portai sulle mie spalle in tutte le battaglie a Ronchi e Fiume. Prego porgere mie vivissime condoglianze Principessa Maria e figli. Abbraccioti, o fedele. Italo Rossignoli.

Secondo il racconto della figlia Arbe, che all’epoca aveva undici anni, Italo pianse la morte del suo Comandante per diversi giorni. Filippo Sùrico, alcuni giorni dopo, andò ad intervistarlo. Su quell’incontro, dedicò un intero paragrafo del libro Ora Luminosa, che iniziava in questo modo:

In una escursione nel Lazio ho incontrato un uomo che subito mi è parso di conoscere per l’ex attendente di Gabriele d’Annunzio. L’occasione, in vero, non poteva essere migliore e ho conversato ben volentieri con il mio amico di Gardone, incominciando dal cercare di sollevarne l’animo, poiché egli, come può comprendersi, era molto accasciato per la morte dell’adorato Comandante.

Rossignoli, negli anni trascorsi al Vittoriale, iniziò a scrivere un diario. Il manoscritto, però, prima che fosse dato alle stampe fu presentato a d’Annunzio, il quale gli sconsigliò la pubblicazione mentre lui era in vita. Era il mese di dicembre 1923, prima di tornare a Paliano. Il Poeta conservò il diario al Vittoriale, disponendo che fosse restituito al proprietario soltanto dopo la sua morte.

Italo riebbe il manoscritto alcuni mesi dopo la morte di d’Annunzio, grazie all’intercessione di Ugo Ojetti, presidente del Vittoriale dal 1940 al 1942. Rossignoli, appena ricevette il Diario, per rendere più interessante il suo lavoro, ritenne opportuno trasformarlo in Memorie e farne una nuova stesura dattiloscritta. Arnoldo Mondadori, quando venne a sapere che Maroni aveva restituito il Diario a Rossignoli, si recò ad Albano Laziale e disse ad Italo che era disposto a pubblicare le Memorie insieme con le lettere che d’Annunzio gli aveva inviato. Rossignoli fu subito favorevole e, pertanto, Mondadori stese un contratto per suggellare l’accordo. Fu così che Italo, a detta della figlia Arbe, consegnò ad Arnoldo Mondadori oltre trecento missive, tra ordini del giorno, comunicazioni e lettere di d’Annunzio; attese, poi, pazientemente la pubblicazione.

Proprio in quegli anni l’Italia fu sconvolta dagli eventi bellici. Vi fu, infatti, la seconda guerra mondiale, durante la quale le missive rimasero bloccate nella redazione della Casa Editrice. Nel dopoguerra la situazione politica era cambiata e l’opinione pubblica non accettava tanto felicemente gli scritti su d’Annunzio; per cui, non ritenendo i tempi favorevoli e maturi per la loro pubblicazione, Arnoldo lasciò giacere l’epistolario dannunziano nella Casa Editrice. Alcuni stralci del memoriale Italo li pubblicò in vari giornali sotto forma di ricordi o d’interviste. Alcune memorie apparvero nel maggio 1949 nel settimanale «L’Elefante», in cinque puntate; che furono, poi, riproposte nel novembre 1958 su tre numeri del periodico «Incom».

La famiglia Rossignoli visse ad Albano Laziale; sino al 1945 abitò a Villa Venosa, poi si trasferì in un appartamento in Via XXIV Maggio. Fu in quella cittadina che Italo, mentre era ancora in attesa che Mondadori pubblicasse il materiale dannunziano in suo possesso, si spense il 13 giugno 1969 nell’Ospedale San Giuseppe a causa di un’epatite virale fulminante, contratta a seguito di una trasfusione. Fu sepolto a Paliano, nella tomba di famiglia, in un sarcofago fatto da lui stesso costruire, somigliante a quello di Giovanni Randaccio.

Due anni dopo, l’8 giugno 1971, si spense anche Arnoldo Mondadori il quale nel testamento donò al Vittoriale tutti i documenti dannunziani in suo possesso, compreso i due faldoni che riguardavano le lettere indirizzate all’Attendente. Avvenne così che tutto il materiale di Rossignoli fu consegnato dai figli di Arnoldo al Vittoriale.

Il memoriale completo di Italo Rossignoli fu da me pubblicato nel maggio 2000 nella «Rassegna dannunziana» numero 37; si trattava della stesura definitiva eseguita da Rossignoli contenente, in maniera integrale, notizie inedite sui suoi rapporti con d’Annunzio dal 1915 al 1923.

Nel 2001 fu pubblicato, a cura di chi scrive, l’intero carteggio, con il beneplacito del Vittoriale degli Italiani e delle tre figlie di Rossignoli: Arbe Luisa Aquileia, Veglia Rosaura e Gabriella, nate rispettivamente l’11 maggio 1927, il 3 luglio 1928 e l’8 agosto 1940. A Gabriella Rossignoli, battezzata ad Albano Laziale da Mario d’Annunzio, primogenito del poeta, andata in sposa nel 1957 al corridore ciclistico Bruno Monti, Emilio Mariano nel 1958 dedicò un trafiletto nei «Quaderni dannunziani»: «Terminiamo questa raccolta di notizie con un augurio cordiale per la signorina Gabriella Rossignoli figlia di Italo Rossignoli che fu dal 1915 al 1923 vicino a Gabriele D’Annunzio, in guerra, come attendente e poi come cameriere di fiducia del comandante. La signorina Gabriella è andata sposa al corridore ciclista Bruno Monti. È evidente che, se fosse nata di sesso maschile, prima di tutto non avrebbe sposato il corridore Bruno Monti, ma in compenso si sarebbe chiamata con il nome di Gabriele. I quaderni dannunziani porgono il loro augurio alla giovane coppia…» (Emilio Mariano, Notiziario. Cronaca esterna: luglio 1957 – dicembre 1957, in «Quaderni dannunziani», VIII-IX, 1958, p. 129).

Bibliografia essenziale

Annamaria Andreoli, Il vivere inimitabile. Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 2000.

Tom Antongini, Quarant’anni con D’Annunzio, Milano, Mondadori, 1957.

Guglielmo Barbieri, L’Album de l’Olocausta, Milano, 1932.

Manlio Barilli, Al Vittoriale con Gabriele d’Annunzio, Milano, Bemporad, 1930.

Ernesto Cabruna, Fiume, Montegiorgio, Tipografia Zizzini, 1932.

Mario Carli, Con d’Annunzio a Fiume, Milano, Facchi, 1920.

Cosimo Ceccuti, Carteggio D’Annunzio-Ojetti: 1894-1937, Firenze, Le Monnier, 1979.

Piero Chiara, Vita di Gabriele d’Annunzio, Milano, Mondadori, 1978.

Gino Damerini, D’Annunzio a Venezia, Milano, Mondadori, 1943.

Gabriele d’Annunzio, Due orazioni per la morte di Giovanni Randaccio, maggiore di fanteria – Monfalcone: XXX maggio MCMXVII – Aquileia: giugno MCMXVII, Stampato nella tipografia della III Armata, 1917.

Gabriele d’Annunzio, Lettere a Riccardo Frassetto, prefazione e note di Mario Botter, Treviso, Vianello, 1949.

Gabriele d’Annunzio, Taccuini, a cura di Enrica Bianchetti e Roberto Forcella, Milano, Mondadori, 1965.

Renzo De Felice e Emilio Mariano, Carteggio D’Annunzio-Mussolini: 1919-1938, Milano, Mondadori, 1971.

Franco Di Tizio, Le “memorie” di Italo Rossignoli, in «Rassegna dannunziana», Pescara, Anno XVIII, n. 37, Maggio 2000, XI-XXIV.

Franco Di Tizio, L’Attendente e il Vate. Carteggio inedito Gabriele d’Annunzio-Italo Rossignoli (1915-1938), Casoli, Ianieri, 2001.

Franco Di Tizio, La Santa Fabbrica del Vittoriale nel carteggio inedito d’Annunzio-Maroni, Pescara, Ianieri, 2009.

Franco Di Tizio, Gabriele d’Annunzio dalla Vittoria mutilata alla Marcia di Ronchi, Pescara, Ianieri, 2019.

Riccardo Frassetto, I disertori di Ronchi, Milano, Edizioni Carnaro, 1926.

Riccardo Frassetto, Fiume o morte!, Roma, Edizioni Mercurio, 1940.

Guglielmo Gatti, Vita di Gabriele d’Annunzio, Firenze, Sansoni, 1956.

Ferdinando Gerra, L’impresa di Fiume, Milano, Longanesi, 1966.

Giovanni (Nino) Host-Venturi, L’Impresa di Fiume, Roma, Volpe, 1976.

Emilio Mariano, Notiziario. Cronaca esterna: luglio 1957 – dicembre 1957, in «Quaderni dannunziani», VIII-IX, 1958.

Filippo Sùrico, Ora luminosa, Roma, Editrice Urbs, 1939.

Vito Salierno, D’Annunzio e Mussolini. Storia di una cordiale inimicizia, Milano, Mursia, 1988.

John Woodhouse, Gabriele D’Annunzio. Arcangelo ribelle, Roma, Carocci, 1999.

Corrado Zoli, Le cinque giornate di Fiume, Bologna, Zanichelli, 1921.