di Franco Di Tizio, Enciclopedia dannunziana

Francavilla al Mare, tra le varie località frequentate da d’Annunzio durante la sua esistenza, occupa sicuramente un posto di rilievo. Tra il periodo vissuto nello Studio e nel Convento di Michetti, e poi nel Villino Mammarella, si può affermare che vi trascorse oltre cinque anni. Francavilla al Mare, ridente cittadina balneare a otto chilometri da Pescara, fu frequentata, quindi, assiduamente da Gabriele dal 1880 fino alle feste pasquali del 1898. Nell’Opera omnia l’ha nominata 13 volte e con molti amici francavillesi è rimasto in contatto per tutta la vita.

Il 31 ottobre 1874 Gabriele fu accompagnato dal padre al Collegio Cicognini di Prato. Tornò per la prima volta a Pescara nell’estate 1878 per sostenere l’esame da privatista al Liceo Giambattista Vico di Chieti per il passaggio dal quarto ginnasio al primo anno di liceo classico. Il 30 luglio 1879 tornò a casa per la seconda volta, portando con sé un quaderno con numerose poesie, le quali, a spese del padre, furono pubblicate dal tipografo Giustino Ricci di Chieti col titolo Primo vere. Nell’estate del 1880 tornò a Pescara per la terza volta; fu allora che provvide «con ferro e fuoco» alla revisione di Primo vere, del quale preparò una seconda edizione con soltanto 11 delle 26 liriche originarie e con l’aggiunta di 43 nuove composizioni; oltre alle quattro traduzioni da Orazio, vi erano compresi 19 traduzioni da autori latini e greci. A fine ottobre consegnò il testo all’editore Rocco Carabba di Lanciano e il 13 novembre festeggiò l’uscita del nuovo libro con un sontuoso banchetto organizzato dal padre sulla terrazza della casa che la famiglia possedeva a Villa del Fuoco.

Il Cenacolo michettiano

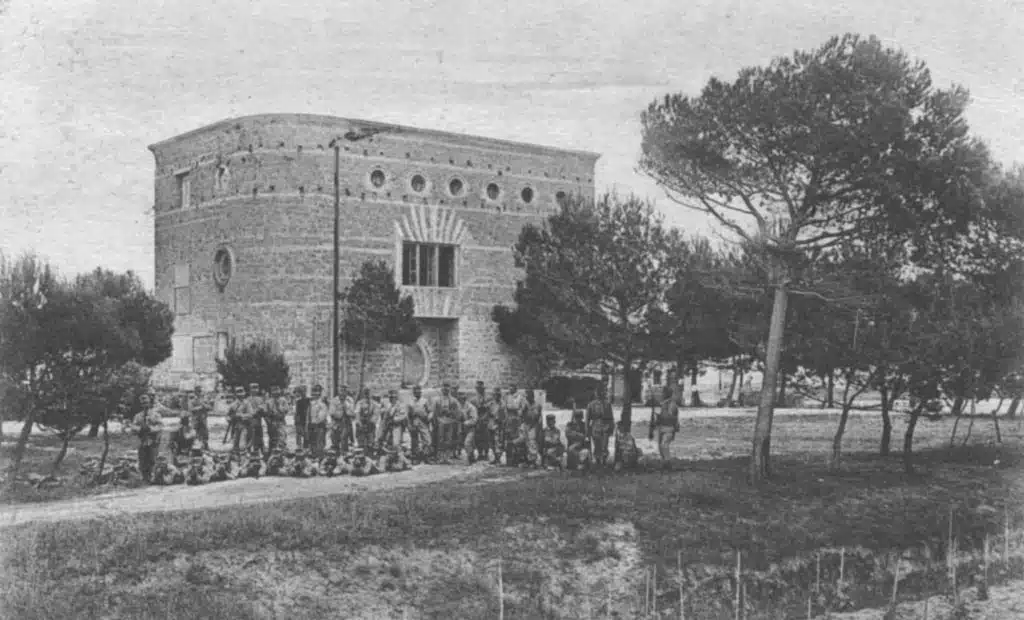

Fu in quell’estate del 1880 che Gabriele si recò a Francavilla al Mare, dove il pittore Francesco Paolo Michetti aveva terminato di costruire il suo studio in tufo nell’immensità dei litorali e dove aveva iniziato ad accogliere i suoi amici. Tra d’Annunzio e Michetti si stabilì subito una profonda amicizia che durò per tutta la vita. Fu in quello studio che fece amicizia anche con Francesco Paolo Tosti, Costantino Barbella e Paolo De Cecco, con i quali fondò il Cenacolo michettiano, chiamato anche Cenacolo francavillese. Lo stesso d’Annunzio immortalò la compagnia d’amici nella seconda edizione di Primo vere; nella dedica, infatti, pressa agli Idillii selvaggi, ebbe a precisare: «a F. P. Tosti, a F. P. Michetti, a Costantino Barbella, a Paolo De Cecco – questi scialbi pitiambici – in ricambio – del XXVI ottobre, un poema!». Fu, quindi, martedì 26 ottobre 1880 che d’Annunzio, Michetti, Tosti, Barbella e De Cecco, per la prima volta riuniti insieme, diedero vita, nello Studio di Michetti, a quel sodalizio che tanta importanza ebbe nella cultura abruzzese e italiana dell’epoca. Gli studi su quest’argomento iniziarono nel 1968 quando Umberto Russo, nella Presentazione e aggiornamento al libro di Teodorico Marino Francavilla nella storia e nell’arte, pubblicato nel 1896, si è soffermato su quel sodalizio che tentò, anche se in modo sperimentale, di abbattere le barriere tra un’arte e l’altra, e di creare un connubio fra pittura, scultura, musica e letteratura.

Nonostante le numerose pubblicazioni che si sono susseguite dal 1968 a oggi, continuano a emergere sempre novità su quella fucina d’arte che fu frequentata non soltanto dai soci fondatori ma da insigni letterati e artisti del tempo, tra cui Matilde Serao, Edoardo Scarfoglio, Alfonso Muzii, Vittorio Pepe, Giuseppe Mezzanotte, Basilio Cascella e Carmelo Errico. Tra i francavillesi che ne fecero parte sono da annoverare Filippo Masci (1844-1922), docente di Filosofia e Rettore dell’Università di Napoli; Tommaso Bruni (1838-1911), studioso versatile di varie discipline; il notaio Pasquale Trivelli (1852-1936), che pubblicò nel 1898 un trattato di paleografia e diplomatica, per il quale d’Annunzio scrisse un’epistola-prefazione; Teodorico Marino (1871-1950), scrittore e giornalista; e l’avvocato Francesco Ercole (1854-1919).

Del Cenacolo fecero parte, sebbene in maniera meno assidua, anche personaggi della cultura italiana, quali Giulio Aristide Sartorio, Ugo Ojetti, Adolfo de Bosis, Guido Boggiani, Edmondo De Amicis e Primo Levi.

Nel mese di luglio 1883 d’Annunzio sposò, nella cappella di Palazzo Altemps di Roma, Maria Hardouin, duchessa di Gallese. Essendo il genitore della moglie contrario al matrimonio, la coppia fu costretta a trasferirsi a Pescara, nel casolare in aperta campagna, che la famiglia d’Annunzio possedeva a Villa del Fuoco, al numero 100 di Via Salaria. Frequenti erano, quindi, le sue visite nello studio di Michetti a Francavilla. Gabriele con la moglie visse a Villa del Fuoco sino al mese di novembre 1885, mantenendosi con i proventi dell’attività giornalistica. Fu lì che nel mese di gennaio 1884 nacque il primo figlio, Mario; fu anche sempre lì che il padre, Francesco Paolo d’Annunzio, si ritirò a vivere nei tre anni precedenti alla sua morte, dal 1890 al 1893. Quel casolare fu venduto all’asta in seguito al disastro patrimoniale avvenuto dopo la morte del genitore.

Tornato a Roma nel 1885 Gabriele intensificò la sua attività giornalistica collaborando a molte testate romane e usando una serie infinita di pseudonimi; non mancò, però, di tornare spesso a Francavilla al Mare sempre ospite dell’amico Michetti, che chiamava Ciccillo.

Nel lunedì in Albis del 1888 vi fu nel Piazzale del Convento, alla presenza di d’Annunzio e di Michetti, la nascita ufficiale della “canzone abruzzese”; Vittorio Pepe, infatti, eseguì Si ’na scingiate te putesse da’, detta anche La viuletta, musicata da Tosti su testo di Tommaso Bruni.

La durata del Cenacolo fu, però, breve; per la precisione fino al 1888, quando Michetti si unì in matrimonio con Nunziata Cirmignani e si ritirò con lei e il figlio Giorgio nel vecchio convento francescano che aveva acquistato dal Comune nella vicina collina. Nel 1889 Tosti si sposò con Berta Pierson e andò a vivere a Londra, mentre Barbella si unì matrimonio con la sulmonese Antonietta Corvi e si stabilì a Pescara. La presenza, però, di d’Annunzio, che continuò a frequentare il Convento Michetti, e che dal 1894 al 1897 visse nel Villino Mammarella, richiamando nella cittadina molti illustri personaggi, fa procrastinare la fine del Cenacolo all’anno 1897, quando fu eletto deputato e si trasferì a Roma.

Diversi studiosi hanno affrontato l’argomento del Cenacolo michettiano e tra questi mi annovero anch’io; ho pubblicato infatti, oltre al volume Gabriele d’Annunzio e gli amici del Cenacolo michettiano (2021), tre libri su Michetti (1980, 2002, 2007), due su Tosti (1984, 1920), uno su Barbella (1991) e uno su De Cecco (2002).Nel 1935 d’Annunzio, nel Libro segreto, in ricordo del Cenacolo michettiano, ebbe a raccontare:

MUORE un gran cuoco mio nemico singolare, un certo Munsch; che governò le cucine dell’Imperatore impiccatore prima della guerra.

Si converte anch’egli in mito vulcanico. Vulcanius coquus ater fumifer unctus, cui sua sordentem pinxerunt arma colorem frixurae cucumae scapha patella tripes.

Era egli il compositore e l’ordinatore di quei vasti conviti in quella Hofburg ch’io minacciai con ilare eleganza senza diroccarla.

Per volere del decrepito e bavoso Impiccatore certi piatti erano assaporati in silenzio, come religioso omaggio alla Perfezione raggiunta dal Cuciniere.

A giudizio dell’imperiale ammiratore, questo Munsch non aveva eguali nel preparare un oeuf à la coque.

Ma quest’ultimo tratto, in vero, è molto altamente significativo. la gente sciocca pensa che cuocere un ovo in guscio o un ovo sodo sia facile. è arte difficilissima, di rari maestri. è più difficile del comporre un incensurabile sonetto.

Chi conosce l’arte della frittata? ‘fretada rognosa.’ io. io solo, e per testimonianza celeste. un gentile uomo d’America, un Royce, buongustaio di molti gusti, sedeva alla mia mensa. se bene Lucullo e Verre d’oltremare, egli talvolta s’indugiava in terra latina; e s’era addobbato un padiglione di caccia in Parigi, come al tempo del Re Sole avrebbe eletto Versaglia o Fontanabeliò. la sua straordinaria cultura mi consentiva perfino la lepidezza classica. e mi piacque di compararlo al Ciclope in atto di tastare all’uscita dalla caverna le pelli di pecore che fasciavano e celavano i compagni di Ulisse. egli invece noverava i milioni dissimulati in pelli di bovi; perché il suo più alto vanto della sua tavola francesca era appunto il ‘boeuf à la mode’. non rifiniva di laudarsi, e d’insistere per ottenere da me la promessa di andare a bearmi di tanto capolavoro.

Alzando la fetta, e di fetta in fetta, si sprigiona il lugubre mugghio bovino. ‘amico mirabile, non abbondate in lodi, perché io non aggiunga ai miei epiteti il più noto al tempo di Lucullo: coquus clamosus’, gli opponevo io ridendo. ‘io mi vanto maestro insuperabile nell’arte della frittata, per riconoscimento celestiale. uditemi. nel bel tempo, in terra d’Abruzzi, a Francavilia su l’Adriatico, io vivevo con miei fratelli d’arte accordati in una specie di fràtria monda di ogni altra gente estranea, accordati e giurati a cucinare il pasto cotidiano per turno.

In un pomeriggio di luglio ci attardavamo nella delizia del bagno e nella gara del nuoto, quando mi fu rammentato con le voci della fame toccare a me la cura dell’imbandigione rustica.

Non mancai di avvolgermi in una veste di lino rapita a Ebe e di correre verso la vasta dimora costruita di tufo e adorna di maioliche paesane.

Ruppi trentatre uova del nostro pollaio esemplare. e, dopo averle sbattute con mano prode e sapiente, le agguagliai nella padella dal manico di ferro lungo come quel d’una nostra chitarra da tenzone o d’una tiorba del Bardella.

La grande arte si pare nel rivoltar la frittata per dar ugual cottura all’altra banda.

Scarsa era la luce. annottava. i nostri mezzi d’illuminazione erano incerti.

Allora escii con la padella all’aria aperta, sul limitare del vestibolo di tufo. scorsi l’armilla della nova luna nel cielo glauco. adunai la sapienza esatta e il misurato vigore nelle mie braccia e nelle mani che reggevano il manico. diedi il colpo, attentissimo a ricevere la frittata riversa. la frittata non ricadde.

Pensate con quale angoscia dubitai che per mio fallo si fosse spiaccicata sul tufo. ero certo di aver questa volta superato me stesso. guardai e riguardai. nessuna traccia!

Nel volgere gli occhi al cielo, scorsi nel bagliore del novilunio la tunica e l’ala d’un angelo. mi feci di gelo. L’angelo nel passaggio aveva colta la frittata in aria, l’aveva rapita. la sosteneva con le dita non usate se non a levare l’ostia. la recava ai Beati, offerta di perfezione terrestre. non imitava la dorata ritondità dell’aureola?

In Paradiso, o mio ospite vantevole, o emulo raumiliato, nel Cielo primo ell’è per i secoli dei secoli l’aureola di Sainte Omelette.’ [Angelo Cocles, Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato di morire, Milano, Mondadori, 1935, pp. 331- 335]

Nel Libro segreto d’Annunzio cita anche Leopoldo Muzii, un personaggio oggi quasi sconosciuto, nato nel 1847, figlio di Michele, erede di una delle principali famiglie teramane, che aveva possedimenti nel territorio di Castellammare sulla sponda sinistra del fiume, e che fu tra i personaggi più in vista della vita politica locale tra il 1800 e il 1900 e una delle figure centrali per lo sviluppo di Castellammare Adriatico. Il Poeta su di lui, riferendosi alla primavera dell’anno 1891, così scrisse:

Ospite di Francesco Paolo Michetti a Francavilla, nel Convento francescano, dove stavo scrivendo ‘L’Innocente’, un giorno fui sorpreso dalla visita di Leopoldo Muzii mentre ero per gettare i dadi. giocatore disperato e celebre Poldo gettò un grido involontario e tutto s’accese, rifiammeggiò veramente, come nel rogo che l’adipe dell’arso incita.

‘Mbe’, Gabbrié, che te vvo jucà?’

M’aveva tolto dalle mani il bossolo, e l’agitava simile al grasso lanzichenecco davanti al tamburo. non gli resistetti, tanto mi piacque l’ardore della passione che riesciva a dare una levità di fiamma per alcuni attimi alla sua corpulenza provinciale. giocammo a dadi, come due veri lanzichenecchi o due guardie svizzere del Papa sul cuoio steso del tamburo imbelle. Io affogavo ne’ debiti, povero in canna. canna della fistola di Pan? persi diciassettemila lire. e non m’impiccai.

‘Nel voltare una carta, nel seguire il giro della rota’ mi confessava un amico ‘io provo una emozione non comparabile se non a quella dell’amore. ma tra le due, per intensità, preferisco quella del gioco.’

Dunque, pur sempre, la sola cosa che valga nella vita e nella morte è il dono di sé, la dedizione dell’essere intiero.

‘Sì, quando io gioco, sento aumentare la mia propria vita. vivo come non mai. tocco il limite sommo della mia forza, della mia libertà, della mia temerità. chi disse che la vita è sogno? la vita è gioco.’ Ecco che c’intendiamo. io ho sempre vissuto contro tutto e contro tutti [Angelo Cocles,Cento e cento e cento e cento pagine, cit., pp. 379-381].

Lo studio di Michetti

Il Convento Michetti

Il 2 giugno 1885 Michetti acquistò nel paese alto di Francavilla il Convento di Santa Maria del Gesù, un convento vecchio ed abbandonato costruito nel 1430, che era di proprietà del Comune; il pittore subito riservò le stanze del primo piano agli ospiti e agli amici. Così d’Annunzio, Tosti, Barbella e De Cecco ebbero singoli vani a loro riservati.

Nell’estate del 1888 Gabriele, dopo diverse visite saltuarie, da Roma si trasferì a Francavilla in quel convento di Michetti, dove, dal mese di luglio a quello di gennaio 1889, scrisse nella stanzetta a lui assegnata il suo primo romanzo, Il piacere, che fu pubblicato dall’editore Treves e che si rivelò subito un successo letterario.

Il 10 luglio 1889 tra Gabriele e Michetti vi fu un lungo colloquio. Fu il giorno nel quale d’Annunzio parlò all’amico del suo amore per Barbara Leoni, ed era così afflitto che pensava al suicidio. Ciccillo lo rassicurò dando il suo sostegno e proponendogli un periodo di riposo con l’amata a San Vito Chietino, dove aveva conoscenze e amicizie. Nel 1935 nel Libro segreto, dedicando molto spazio all’amico che gli offriva sempre una incondizionata ospitalità, Gabriele così si espresse su quell’episodio:

In una canicola maligna io ero stato costretto dagli eventi a ritrarmi in terra d’Abruzzi, a rifugiarmi nella casa ospitale di un amico che solo in tutti i miei anni potei chiamare altamente mei dimidium animi. avevo mandato alle stampe il primo dei miei Romanzi della Rosa.

Ora nel convento di Francesco Michetti pittore e pittagorico io mi proponevo appunto di comporre la mia seconda prosa. ero impaziente di scrivere. scrivere era già per me una necessità vitale, un officio essenziale del mio spirito. con fierezza giovenile mostravo nella prima falange del dito medio il callo della penna. ma, nell’eccesso del patire, mi avvenne d’insanguinarmi le nocche battendole contro la parete della mia cella […].

Sul primo de’ fogli vergini commisurati alla mole del novo libro scrissi tre lettere funerarie: una a mia madre, l’altra a Barbara Leoni,98 la terza a Francesco Michetti: risoluto di uccidermi. […]

Scendemmo nell’orto odoroso d’aranci, fiorito di oleandri. ci mettemmo giù pel sentiere di lauri a mezzo del colle. poco mancava al plenilunio. gli ulivi dell’alto variavano al vento freschetto che saliva dal mare.

Mi trattenne pel braccio il mio amico facendomi il segno del silenzio. cantava l’usignolo maestro. me ne ricordo: era l’usignolo che poi cantò in una pagina dell’‘Innocente’.

Ascoltavamo, non con due anime ma con le due metà di un’anima sola. era l’ultima ora della nostra armonia. il cuore mi si gonfiò di tanta pietà che non potei più contenere il pianto. i miei singhiozzi pesarono sul petto del mio fratello caro. […]

Egli sedette su la mia branda. e non restava di fissarmi co que’ suoi splendidi occhi di corsiere arabo. ‘Ancóra la femmina? non l’opera’ disse col suo dispregio di misogino. ‘voglio sapere. parla. o mi costringi a rimaner qui senza termine. mi conosci. ti conosco. […]

Non persuasioni, non ammonizioni, non predicazioni. Disse risoluto: ‘comprendo. avrai la tua donna. tu mi giuri che da questa notte rimarrai qui ad aspettare il mio ritorno, senza smanie, senza affanni, senza meschinità.

io parto domattina per Roma, con quel che stimo utile al compimento e che ora ti suggerisco e ti chiedo. nel più breve tempo ti condurrò la tua donna, te la darò libera nelle mani. […]

E le promesse furono adempiute. L’ospite ammirabile mi cercò e trovò l’eremo rustico sul promontorio adriatico… [Angelo Cocles, 1935, pp. LV-LXIV]

Nella primavera del 1891 Gabriele da Roma tornò nuovamente al Convento di Michetti e lì scrisse L’innocente, che terminò domenica 2 agosto. Tre giorni dopo, terminato di copiarlo, lo spedì a Emilio Treves insieme alle 180 cartelle di Giovanni Episcopo richiedendo l’acconto di duemila lire. L’editore giudicò il romanzo immorale, riscontrandovi oltretutto manifeste derivazioni dalla letteratura russa. Fu così che Gabriele, amareggiato e preoccupato, il 30 agosto si recò a Napoli per incontrarsi con Edoardo Scarfoglio, direttore del «Corriere di Napoli», e, soprattutto, per trovare un editore per la pubblicazione del nuovo romanzo. Quel soggiorno napoletano, che doveva protrarsi alcuni giorni, durò, invece, due anni, tre mesi e undici giorni, durante il quale fu assillato da numerosi problemi, tra cui quelli economici.

Il 10 aprile 1892, Domenica delle Palme, vide la luce il romanzo L’innocente con la dedica alla contessa Maria Gravina, della quale si era invaghito. Il libro, stampato dall’editore Ferdinando Bideri, soddisfece d’Annunzio, che, pur dichiarandosi fedele a Barbara Leoni, portò a compimento la conquista della Gravina. Lunedì 4 luglio la Gravina citò il marito davanti al tribunale per ottenere la separazione. Nell’estate Gabriele iniziò a convivere con la nuova amante, la quale presentava una palese gravidanza. Mercoledì 5 ottobre il conte Ferdinando Anguissola, marito della contessa, sporse querela di adulterio contro la moglie e d’Annunzio, i quali, non sapendo dove rifugiarsi, accettarono l’ospitalità della principessa Emma Gallone nel Castello Mediceo di Ottajano. Giacché Barbara Leoni sapeva tutto, Gabriele si decise finalmente a scriverle che, avendo ingravidato la Gravina, non poteva, da gentiluomo, abbandonarla. Il 9 gennaio 1893, a Resina, Maria Gravina diede alla luce una figlia alla quale diede il nome di Renata. Allo stato civile fu iscritta come figlia del conte Ferdinando Anguissola. Il 29 luglio Gabriele fu costretto a comparire davanti al Tribunale di Napoli dov’era fissato il processo per adulterio. Nonostante la difesa dell’avvocato Carlo Altobelli, d’Annunzio fu condannato, con la Gravina, a cinque mesi di reclusione; i due amanti, però, furono beneficiati da provvidenziale condono intervenuto nel frattempo. Il ricorso in appello confermò la sentenza del Tribunale. In quel periodo Gabriele non riuscì a pagare l’affitto di Villa Isabella; dovette, pertanto, trasferirsi in una modesta casa in aperta campagna, Villa d’Amelio, sempre nel Comune di Resina. Da lì venerdì 1° dicembre 1893 comunicò a Michetti: «Dunque oramai è quasi certo che io sarò costì fra il 5 il 6 di questo mese. Nei giorni seguiti alla tua partenza ho preparato pazientemente il terreno pel sacrificio».

Il Villino Mammarella

Lunedì 11 dicembre 1893 Gabriele partì definitivamente da Resina diretto a Roma per poi trasferirsi in Abruzzo nel Convento Michetti e lasciare, sebbene provvisoriamente, la Gravina e la figlia Renata, chiamata familiarmente Cicciuzza, in un appartamento romano preparato dall’amico Pasquale Masciantonio.

Il 1° gennaio 1894 d’Annunzio lo trascorse nel Convento di Michetti a lavorare al romanzo Trionfo della Morte. Nel mese di marzo prese in affitto il Villino Mammarella lungo il Viale Nettuno e il primo di aprile vi fece trasferire Maria Gravina e la figlia Cicciuzza.

Il 1° gennaio 1894 d’Annunzio lo trascorse nel Convento di Michetti a lavorare al romanzo Trionfo della Morte. Nel mese di marzo prese in affitto il Villino Mammarella lungo il Viale Nettuno e il primo di aprile vi fece trasferire Maria Gravina e la figlia Cicciuzza.

Caro Ciccillo, / l’amica [Maria Gravina] ha raccolto il pacchetto ma tu hai trascurato di farci sapere se è giunta la medicina. Oggi ho parlato con Leopoldo per la villetta [Villino Mammarella] e ho combinato. Ma siccome manca la biancheria da letto e da tavola, e passerebbero alcuni giorni prima che potesse giungere da Roma, e né qui né a Pescara m’è stato possibile trovarne – bisognerà rinunziare a tutto. Per conseguenza l’amica partirà domani col treno di mezzogiorno. Certo è doloroso per lei partire quasi alla vigilia di Pasqua e tornare nella sua solitudine di Roma, ma ella ha visto che io ho fatto quel che potevo fare. Credo che l’accompagnerò fino a Popoli e tornerò indietro col treno delle quattro. Poi verrò a Francavilla – dove spero di trovare i bambini molto più sollevati e te meno inquieto e Donna Annunziata meno stanca. L’amica manda a voi due i suoi ringraziamenti più affettuosi – sperando di rivedervi presto e in giorni più sereni. La piccoletta abbraccia Alessandro. / Addio, caro Ciccillo. A domani. Ti abbraccio. Il tuo Gabriele

Importante è la frase: «Oggi ho parlato con Leopoldo per la villetta e ho combinato», ossia aveva preso in affitto il Villino Mammarella a decorrere dal 1° aprile. Si può dire, quindi, che il 1° aprile fu il giorno in cui la Gravina e Cicciuzza si trasferirono ufficialmente nel Villino Mammarella.

Il 12 aprile terminò la stesura del romanzo Trionfo della Morte, che fu pubblicato dalla Casa Editrice Treves. Il 1° maggio anche lui, che aveva una sua stanzetta all’interno del Convento, si trasferì definitivamente al Villino Mammarella, che si trovava a poche centinaia di metri dal Convento, andando a vivere con la Gravina e la figlia Cicciuzza. Quel giorno, quindi, terminò di trasferire tutti i suoi oggetti nella nuova abitazione e da allora la sua stanza all’interno del Convento rimase vuota, poiché non vi tornò più.

Nel villino Mammarella, lungo il Viale Nettuno, vicino al Palazzo Sirena e prospiciente alla spiaggia, Gabriele abitò, ufficialmente, fino al mese di novembre del 1897. Fu lì che scrisse Le Vergini delle Rocce (30 giugno 1895), la Città morta (11 novembre 1896).

Per quasi quattro anni, quindi, il Poeta abitò nel Villino Mammarella sebbene si assentasse spesso. Dall’8 al 30 settembre 1894, ad esempio, si recò in vacanza a Venezia dove conobbe Eleonora Duse. Dal 24 al 27 luglio 1895 ospitò Giorgio Hérelle; e, dal 29 al 21 agosto, fece con lui, Edoardo Scarfoglio, Guido Boggiani e Pasquale Masciantonio il viaggio in Grecia. Dal 23 al 29 settembre si recò a Venezia per la Prima Esposizione Internazionale d’Arte e lì incontrò nuovamente la Duse, con la quale il giorno 26 iniziò una lunga e tormentata relazione che durò sino al mese di luglio 1904. Dal 6 al 13 novembre si recò a Venezia per la conferenza all’Esposizione di Belle Arti. Fu quella la prima volta che parlò in pubblico. Dal 14 al 16 novembre si recò Pallanza ospite di Giuseppe Treves, mentre dal 17 al 24 novembre andò a Milano per incontrare Emilio Treves ed Eleonora Duse. Dal 23 dicembre al 26 gennaio 1896 si recò a Firenze all’Hotel de Russie, adducendo che la sua presenza era necessaria per assistere ai bisogni del figlio Mario, che era studente al Collegio Cicognini di Prato, ma il vero motivo era per incontrarsi con la Duse. A Pisa, il 14 gennaio, stipulò con lei “Il patto di alleanza”. Il 27 marzo si recò nuovamente a Firenze per l’intervento di tonsillectomia del figlio Mario, mentre l’11 giugno fu a Venezia per gli studi sul nuovo romanzo e per incontrare la Duse.

Il 14 luglio 1896 iniziò la stesura del Fuoco e nel mese di agosto a Francavilla ingravidò nuovamente Maria Gravina. Dal 14 al 22 settembre ebbe ancora Giorgio Hérelle ospite nel Villino Mammarella e, con lui, altri amici e Maria Gravina, fece un viaggio nell’entroterra dell’Abruzzo. Il 2 maggio 1897 nacque nel Villino Mammarella Gabriele Cruillas, il secondo figlio concepito con Maria Gravina. Il 19 luglio si candidò alle elezioni politiche nel Collegio di Ortona. Dal 9 al 29 agosto ebbe lo scontro elettorale con Carlo Altobelli. Il 30 agosto fu eletto alla Camera dei Deputati con 1.429 voti contro i 1.259 dell’avversario. Il 1° dicembre si trasferì a Roma in vista dell’ingresso in Parlamento. Il 4 dicembre vi fu il giuramento nella Camera dei Deputati e l’11 dicembre prese in affitto un appartamento nella Capitale in Via Monte d’oro 27 per seguire i lavori parlamentari. L’avvenuta elezione a deputato rappresentò un momento decisivo nei rapporti tra d’Annunzio e Francavilla. Sebbene regolarmente eletto gli avversari tentarono di far annullare la sua elezione alla Camera dei Deputati richiamandosi alla condanna a cinque mesi per adulterio che aveva riportato a Napoli; la Camera, però, relatore l’onorevole Ruggero Mariotti, convaliderà l’elezione il 26 aprile 1898. A Montecitorio, tuttavia, sarà presente sporadicamente. Dal 25 al 29 dicembre tornò a Francavilla a trascorrere le feste natalizie.

Nel mese di marzo 1898 si trasferì a Firenze in una villa di Settignano, che ribattezzò La Capponcina, vicinissima alla Porziuncola, abitazione della Duse. Tornò nuovamente al Villino Mammarella per le feste pasquali. Fu quella l’ultima volta che fu a Francavilla.

La Gravina, come si può immaginare, trovandosi sola e abbandonata, con due figli e una casa da accudire; e per di più in precarie condizioni finanziarie, nel 1899 lasciò il Villino Mammarella e si trasferì a Roma, dove, giustamente, continuò a chiedere denaro a d’Annunzio, ossia gli “alimenti” per la figlia Cicciuzza, alla quale Gabriele era molto legato.

Francavilla nell’ultimo ricordo dannunziano

Il 18 novembre 1937 una delegazione abruzzese, costituita da quattro gerarchi di Pescara, andò in visita al Vittoriale; essi erano: il Marchese Giovanni Farina (Podestà), Gian Luigi Mercuri (Federale), Renzo Chierici (Prefetto) e Romolo Bernabeo (Preside). Con loro il Poeta parlò dei paesi e degli amici abruzzesi. A tal proposito Mario d’Annunzio, figlio del Poeta, nel 1950 scrisse nel libro Con mio padre sulla nave del ricordo:

Mio padre parlò di Tosti e di Scarfoglio, di Barbella e di Carmelo Errico, del latinista Cesare de Titta, del musico Vittorio Pepe e di Ettore Moschino. Chiese notizie di donna Annunziata Michetti, la vedova del grande dipintore, dei baroni de Lellis, di Giuseppe Mezzanotte e di Vincenzo Vicoli, questi ultimi della vecchia Chieti ma assidui di Pescara e, l’estate, della spiaggia di Francavilla. Queste sono tutte persone legate all’infanzia e alla giovinezza di mio padre. Chiese del marchese de Felice e del barone de Riseis che dimoravano nella vecchia Castellammare e di altre famiglie d’Abruzzo per le quali conservava ancora simpatiche reminiscenze determinate talune, dalle sue prime prove sentimentali. / Quando giunse l’ora della partenza, mio padre si congedò da tutti con occhi lucidi di pianto e li ringraziò della gioia che essi avevano procurato per un giorno al suo cuore solitario. Abbracciando Romolo Bernabeo che gli baciava le mani con commossa devozione gli disse «e salutami la mia terra che io non avrei mai dovuto abbandonare».

Bibliografia essenziale

Tom Antongini, Vita segreta di Gabriele D’Annunzio, Milano, Mondadori, 1938.

Tom Antongini, Quarant’anni con d’Annunzio, Milano, Mondadori, 1957.

Vincenzo Bindi, Artisti abruzzesi, Napoli, G. De Angelis e Figlio, 1883.

Raffaello Biordi, D’Annunzio e la terra d’Abruzzo, Roma, Palombi, 1965.

Raffaello Biordi, Gabriele D’Annunzio e la terra d’Abruzzo, seconda edizione, Roma, Palombi, 1967.

Narciso Bonfadini, Michetti e d’Annunzio nel Convento di Francavilla al Mare, in «Il Risorgimento d’Abruzzo e Molise», Roma, Anno X, n. 847, 16 dicembre 1928.

Gabriele d’Annunzio e la sua terra d’Abruzzi, a cura di Vincenzo Bucci e Manlio Masci, Pescara, Arte della stampa, 1950.

Gabriele d’Annunzio, Ricordi francavillesi. Frammento autobiografico, in «Fanfulla della Domenica», Roma, 7 gennaio 1883.

Filippo La Selvi [D’Annunzio], La vita ai bagni, in «La Tribuna», Roma, Anno III, n. 221, 12 agosto 1885.

Il Duca Minimo [D’Annunzio], I nostri artisti. Alfonso Muzii, in «La Tribuna», Roma, Anno V, n. 96, 8 aprile 1887.

Gabriele d’Annunzio, Note sull’arte – Costantino Barbella, in «Il Mattino», Napoli, 6-7 ottobre 1892.

Franco Di Tizio, Francesco Paolo Michetti nel cinquantenario della morte, Pescara, Brandolini, 1980.

Franco Di Tizio, Nel primo centenario del “Cenacolo michettiano”, in «Il Tempo – Cronaca di Chieti», 29 ottobre 1980.

Franco Di Tizio, Il fascino di Francavilla, in «Il Nuovo Corriere di Francavilla», Francavilla al Mare, Anno XVII, Gennaio 1984.

Franco Di Tizio, D’Annunzio e Michetti. Carteggio inedito 1927-1929, in «Rassegna dannunziana», Pescara, n. 19, Marzo 1991, pp. XIX-XXX.

Franco Di Tizio, Costantino Barbella, Chieti, Solfanelli, 1991.

Franco Di Tizio, Il Cenacolo Michettiano, in Eremo Dannunziano – 11° Incontro con D’Annunzio, San Vito Chietino, Augusto Ferrara Editore, 6 agosto 1999.

Franco Di Tizio, Il Cenacolo michettiano, in «Incontri», Modena, Anno XXVII, n. 69, Luglio-settembre 2001.

Franco Di Tizio, Il Cenacolo michettiano, in «Vasto domani», Vasto, Anno XXXVII, n. 2, Febbraio 2002.

Franco Di Tizio, D’Annunzio e Michetti. La verità sui loro rapporti, Casoli, Ianieri, 2002.

Franco Di Tizio, Francesco Paolo Michetti nella vita e nell’arte, Pescara, Ianieri, 2007.

Franco Di Tizio, D’Annunzio e Scarfoglio. “Amici schietti e sicuri”, Pescara, Ianieri, 2020.

Franco Di Tizio, Edoardo Scarfoglio. Pioniere del giornalismo d’assalto, Pescara, Ianieri, 2020.

Franco Di Tizio, Francesco Paolo Tosti, Pescara, Brandolini, 1984.<

Franco Di Tizio, Il periodo francavillese di Gabriele d’Annunzio, Pescara, Ianieri, [gennaio] 2019.

Franco Di Tizio, Francesco Paolo Tosti e il suo sodalizio con Gabriele d’Annunzio, Pescara, Ianieri, 2020.

Franco Di Tizio, Gabriele d’Annunzio e gli amici del Cenacolo michettiano, Pescara, Ianieri, [gennaio] 2021.

Pompilio Dottore – Mariano Bocchini, Castel Baronia. Il giardino fecondo. Uomini e donne da ricordare, Grottaminarda, Delta 3 Edizioni, 2020.

Ugo Falena, Il Poeta nella sua terra, in «L’Illustrazione Italiana», Milano, Anno XXXI, n. 28, 10 luglio 1904.

Guglielmo Gatti, Vita di Gabriele d’Annunzio, Firenze, Sansoni, 1956.

Georges Hérelle, Notolette dannunziane. Ricordi – Aneddoti – Pettegolezzi, a cura di Ivanos Ciani, Pescara, Centro nazionale di studi dannunziani, Pescara, 1984.

Ottaviano Giannangeli, D’Annunzio e l’Abruzzo, Chieti, Solfanelli, 1988.

Teodorico Marino, Francavilla nella storia e nell’arte, Chieti, Giustino Ricci, 1896.

Teodorico Marino, L’ultima visita degli abruzzesi a Gabriele d’Annunzio, in «Rivista abruzzese», Chieti, Anno II, n. 1, Gennaio-marzo 1949.

Teodorico Marino, Vita Abruzzese, Chieti, Giustino Ricci, 1896.

loria alla Terra! D’Annunzio e l’Abruzzo, a cura di Manlio Masci, Pescara, Editrice Dannunziana Abruzzese, 1963.

Giuseppe Mezzanotte, Da una culla d’arte e di bellezza, in «Varietas», Milano, Anno IX, Ottobre 1912.

Giuseppe Mezzanotte, Un duello di Gabriele d’Annunzio (pagine inedite), in «Il Resto del Carlino», Bologna, 6 giugno 1914.

Maurizio Montarso Gabriele D’Annunzio e la terra d’Abruzzo, in «Mari e Monti», Ottobre-novembre 1967.

Giovanni Papini e Domenico Giuliotti, Dizionario dell’Omo Salvatico, Firenze, Vallecchi, 1923.

Umberto Russo, Aggiornamento a: Teodorico Marino, Francavilla nella storia e nell’arte, Francavilla al Mare, Edizioni Ferentum, 1968.

Umberto Russo, Il cenacolo di F. P. Michetti nel Convento di Francavilla, in Tosti, a cura di Francesco Sanvitale, Torino, E. D. T., 1991, pp. 191-205.

Angelo Sodini, Ariel Armato, Milano, Mondadori, 1931.

Paola Sorge, Sogno di una sera d’estate. D’Annunzio e il Cenacolo Michettiano, Altino, Ianieri, 2004.

Beatrice Testa, L’Abruzzo nel mio cuore, Napoli, Edizioni «Le Cronache Letterarie e Teatrali», 1929.

Pasquale Trivelli, Disciplina degli archivi, diplomi e carte antiche / con una epistola di Gabriele d’Annunzio e con VIII tavole l’ultima disegnata da Francesco Paolo Michetti, Lanciano, Carabba, 1898.

Mario Vecchioni, L’Abruzzo di Gabriele D’Annunzio, Pescara, Editrice Italica, 1983.

La canzone abruzzese di Tosti, in «Il Pallano», Lanciano, Anno X, n. 15, 30 marzo 1888.

Museo michettiano in Abruzzo, in «Corriere della Sera», Milano, 22 febbraio 1934.

La spiaggia e il cenobio di Francesco Paolo Michetti, in «Corriere della Sera», Milano, 5 febbraio 1938.

Gabriele d’Annunzio ai suoi amici di Chieti, in «Il Giornale d’Italia», Roma, 22 maggio 1930.